Stereoscopio di Wheatstone

Stereoscopio di Brewster

Gli occhi ricevono le immagini dello stesso soggetto da posizioni leggermente scostate tra loro; il cervello fonde queste due immagini in una sola, elaborando la percezione della profondità.

Due fotografie riprese da punti distanti tra loro, opportunamente trattate ed osservate, si fondono producendo la sensazione di tridimensionalità: la stereoscopia è basata su questo semplice principio ottico.

La visione binoculare e la conseguente percezione tridimensionale della realtà hanno affascinato l’uomo fin dall’antichità: tra i tanti, Galeno, Euclide, Leonardo Da Vinci.

Ma è solo nell’Ottocento che l’inglese Sir Charles Wheatstone porta a compimento i primi esperimenti stereoscopici, utilizzando coppie di disegni e realizzando in questo modo i primi stereogrammi. Per facilitare e semplificare la visione mette a punto uno strumento, da lui chiamato Stereoscope, che utilizza un sistema di specchi e prismi.

Grazie all’invenzione e agli sviluppi della fotografia (lo stesso Wheatstone chiede a William Henry Fox Talbot di realizzare per lui le prime fotografie stereoscopiche) e alla creazione nel 1849 di uno stereoscopio più semplice e maneggevole da parte di un altro inglese, David Brewster, la stereofotografia conosce un periodo di grande diffusione. Nel 1852 viene costruita la prima fotocamera binoculare, in grado di scattare due fotografie contemporaneamente. Nel 1858 lo stereoscopio di Brewster è presentato all’Esposizione Universale di Londra, riscuotendo un enorme successo, tanto che la Regina Vittoria ne vuole uno per se. Alle fotografie in bianco e nero si affiancheranno dapprima quelle colorate a mano, quindi immagini stampate su lastre di vetro, anch’esse colorate a mano, che si possono considerare le antesignane delle diapositive.

Nel 1853 Wilhelm Rollmann ottiene la visione 3D per mezzo dell’anaglifo - dal greco cesellato, scolpito a bassorilievo - che necessita di occhiali rosso-cyan per ottenere la visione tridimensionale. Questo sistema è applicato verso la fine dell’800 alla cosiddetta lanterna magica: venivano proiettate contem-poraneamente due fotografie con filtri rosso-verde ed erano osservate attraverso occhiali con le lenti degli stessi colori.

A fine Ottocento la stereoscopia subisce un inevitabile declino, dovuto principalmente alla nascita del cinema.

Nel Novecento si assiste al rilancio dello stereoscopio con il True-Vue, un visore che utilizza la pellicola 35mm, seguito a breve dal popolarissimo View-Master, tuttora in produzione, che utilizza dischi in cartoncino con coppie di diapositive a colori.

All’inizio del XX secolo si cercano altre strade per la visione 3D che non necessitino di stereoscopio od occhiali particolari, come lo schermo lenticolare o i sistemi che sfruttano la barriera di parallasse, costituiti da filtri o lenti che distribuiscono in alternanza i punti di vista destinati all’uno o all’altro dei due occhi.

Altre tecniche sono state sviluppate per osservare immagini o filmati 3D: la libera visione stereoscopica, gli stereogrammi a punti casuali, gli autostereogrammi, l’olografia, l’effetto Pulfrich, la visione cross-eyed.

Il 3D trova applicazione e recentemente grande sviluppo anche nel cinema. Le tecnologie per la proiezione di immagini tridimensionali in movimento sono sostanzialmente tre: il classico anaglifo, le immagini alternate, e la visione con occhiali a lenti polarizzate.

* * *

Realizzare immagini 3D, da stampare e visualizzare con stereoscopio od occhialini rosso-cyan, oppure direttamente sul monitor del pc, è abbastanza semplice e rapido, sicuramente divertente ed interessante.

Per entrambi i metodi è necessario disporre di una coppia di immagini (bianconero o colori, anche digitali) scattate da due punti distanti tra loro. La distanza tra questi due punti di ripresa, la base stereo, determina la profondità stereoscopica della ripresa in funzione della focale dell’ottica utilizzata, del punto prossimo e del punto remoto (i punti della scena più vicino e più lontano dallo spettatore). La misura ottimale delle base stereo, in funzione della distanza del punto prossimo, con ottiche con angolo di campo di circa 45° (ottiche “normali”) è con buona approssimazione 1/30 di questa distanza. Per ricreare un buon effetto tridimensionale, occorre comporre una inquadratura in cui siano presenti due o più soggetti disposti su altrettanti piani ben distinti e regolare opportunamente la base stereo (distanza tra gli assi ottici degli obiettivi di ripresa).

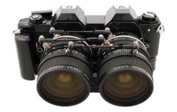

Si possono ottenere con una fotocamera normale, spostandola tra uno scatto e l’altro, con due abbinate, oppure con una fotocamera costruita appositamente, dotata di due obiettivi, per realizzare le immagini contemporaneamente; questo tipo di fotocamera facilita la ripresa, ma non permette la possibilità di modificare la base stereo e di conseguenza regolare la profondità stereoscopica. Esistono in commercio anche aggiuntivi ottici, da montare al posto dell’obiettivo intercambiabile, che trasformano una normale fotocamera in una stereocamera.

Stereofotocamere analogiche sono facilmente reperibili sul mercato dell’usato; si trovano anche molti modelli digitali che facilitano e velocizzano il procedimento.

Un’applicazione della fotografia plenottica (o a campo luminoso), teorizzata già agli inizi del ’900, ma arrivata solo di recente alla realizzazione commerciale, è la visione 3D, sia sotto forma di anaglifo che di stereogrammi a visione parallela.

Per realizzare le immagini da visionare con lo stereoscopio: è sufficiente stampare le fotografie della misura necessaria, ritagliarle ed incollarle su un cartoncino, rispettando le posizioni destra/sinistra.

Per l’anaglifo: è necessario un pc ed un minimo di dimestichezza con Photoshop, anche se esistono altri software, alcuni dei quali possono partire da una normale fotografia 2D. I procedimenti sono vari, tutti ampiamente illustrati sul web con video ed esaurienti istruzioni. In sostanza, lavorando in RGB, si tratta di ottenere dalla fotografia di destra un’immagine senza il colore rosso e da quella di sinistra una senza il blu e il verde. Occorre poi rendere trasparenti i livelli, rifinire e adattare lo scostamento tra le due immagini (per regolare la cosiddetta finestra stereo), eventualmente luminosità, contrasto, definizione e rifilare i bordi nei punti in cui le immagini non si sovrappongono perfettamente.

Indossati gli occhialini, ecco il 3D: da visualizzare a monitor o pronto da stampare.

Per approfondire i concetti di base della stereofotografia (base stereo, finestra stereo, punto prossimo, punto remoto, ecc.), è utile consultare l’ampia letteratura pubblicata in internet.

In particolare, in italiano:

Stereocamera

dei primi del ‘900

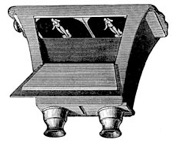

Stereoscopio di Holmes

Breve storia della stereofotografia

Aggiuntivo stereo per fotocamere 35mm

o digitali full frame

Stereocamera 6x6

Fotocamera plenottica

Stereocamera anni ’60

Stereocamera 35mm

Stereocamera digitale

Stereocamera View-Master

Due reflex accoppiate